こんにちは。

私は普段から事業者様の経理などの間接業務をより楽に、効率よくしていこうと考えて活動しています。

ただ、残念ながらそのための力不足も痛感することも多々あります。

そんなことから、力をつけるために今は日商簿記1級に挑戦しようと日々勉強しています。

この記事では、私がどんな感じで日商簿記1級の学習を進めているかをお伝えしようと思います。

日商簿記1級の受験を検討されている方や、簿記に興味のある方、現在学習中の方のご参考になれれば嬉しいです。

1.今の私の簿記レベル

そもそも今の私の簿記のレベルはどんな感じなのか?

日商簿記検定の2級は平成25年3月に合格しています。おおよそ10年前ですね。

そのため、ほとんど簿記2級で学んだことも忘れてしまってます。

しかし、平成28年には中小企業診断士資格に合格していて、その時まではある程度の財務会計や管理会計についての知識やスキルは維持していました。

株式投資もしていたので、ファンダメンタルズ(経済状況や企業の財務状況・経営状況などのデータを基に将来の株価を予測)分析のために、財務諸表などはよく見るようにしていました。

また、様々なクライアント企業様の事務処理のお手伝いをさせていただく際に、当然のことながら経理業務の実務をこなしていました。

そのため、実務の上での簿記レベルとしては「そこそこはあるかな~」という認識を持っていました。

ただ、簿記・会計の原理原則がよく分かっていないので、そのあたりを深く学びたいと思い簿記1級に挑戦しようと思った次第です。

また、やはり最上級の簿記レベルがあれば箔がついて、私の信用も上がるかな~という少しあざとい考えもありました。

2.簿記1級学習を始める際に

簿記2級に合格してから10年。その間、簿記検定の制度についてすっかり忘れてしまっていたので、簿記検定ってどんな試験だったのかを調べ直すところから始めました。

そもそも簿記検定には、実施主体に応じて大きく次の3種類があります。

▼日商簿記(1級・2級・3級・簿記初級)

主催団体:日本商工会議所

簿記のなかで最もメジャーな検定で、受験者は社会人の方が多い。

▼全経簿記(上級・1級・2級・3級・基礎)

主催団体:全国経理教育協会

経理の専門学校に通う学生の方が多く受験している。

▼全商簿記(1級・2級・3級)

主催団体:全国商業高等学校協会

商業高校に通う高校生(または卒業者)の方が受ける場合が多い。

当然、私は日商簿記の1級を受験するのでその試験制度について調べました。

日商簿記1級のレベルは、日本商工会議所のホームページによると、

極めて高度な商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算を修得し、会計基準や会社法、財務諸表等規則などの企業会計に関する法規を踏まえて、経営管理や経営分析を行うために求められるレベル。

簿記 商工会議所の検定試験1級

合格すると税理士試験の受験資格が得られる。公認会計士、税理士などの国家資格への登竜門。

「極めて高度な」というところが良い感じですよね。

なんだかカッコいい。

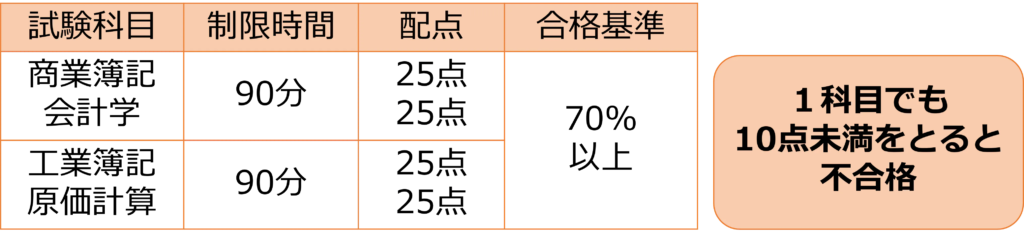

試験の内容は次の通りです。

解答方式は記述式になり、問題は計算問題と会計に係る知識問題で、算出された数値や用語などを答えさせる問題になります。

大事なのが合格率ですが、合格率は約10%程度のかなりの高難易度試験です。

昨年合格した行政書士試験も合格率約10%程度だったので、それとほぼ同等と考えていいでしょう。

ただ、私自身、法律関係に弱かったので行政書士試験はかなり時間と労力を掛けました。

しかし、簿記は少なくとも経験のある事なので、行政書士試験よりかは楽にいけるかもしれないという甘い考えをこの時は持ってました・・・。

大体の学習時間は800~2,000時間程度と言われているそうですが、私は半年間で合格してやろうと当初考えていました。

挑戦を決意したのが令和4年12月末でした。

簿記1級の試験時期は毎年6月と11月の年2回実施されます。

半年後の6月試験で合格しようと思った訳ですね。

今となっては、かなり無謀なことを考えてしまったと思ってます。

3.学習方法の検討

簿記検定について大体わかったので、次に考えたのが学習方法についてです。

独学なのかスクールに通うのか、スクールなら通学か通信か、などを検討するわけです。

さすがに「極めて高度」なことを独学で習得するのは厳しいし、簿記2級に合格してからだいぶ間が空いてしまっているので、スクールを利用することにしました。

通学するのは時間がもったいないし、いまだコロナ禍の影響も残っているので、ネットの通信講座にすることにしました。

さて、どこのスクールにするかかなり検討しましたが、コスパと実績の面から「スタディング」さんの簿記講座を受講することにしました。

スタディングは昨年、行政書士試験でもお世話になって無事に合格させてもらい、大体の講座の進め方も分かるのでいいかな~というのが選んだ理由の一つです。

また、通勤時間などの隙間時間を最大限活用するために、ほとんどスマホだけでも勉強できるような仕組みを作られています。

さすがに簿記は計算がいるので、完全ペーパーレスとはいきませんが、その多くをスマホで完結できるようにしてあります。

こうした無駄を省くことによって、受講料が格安の66,000円となっており、非常にコスパが良いです。

早速、講座を申込み、2022年12月27日から学習を開始しました。

計画としては、4科目あるので、1か月に1科目を終わらせて、5月~6月でひたすら過去問などの問題演習に取り組んで、本試験に臨むというものでした。

3.学習開始から3か月たった今

見事に挫折してます・・・・

やはり簿記2級のことをすっかり忘れてしまっていて、いちいち復習しながら進めていかなければならず、かなりのスローペースになってしまいました。

進捗率として、スタディング簿記講座の全カリキュラム490の内、121まで完了していて、24%まで来ています。

本来であれば70%くらいまで終わっていないといけないので、だいぶペースが遅れています。

3月に入ってからはほとんど勉強していないような状態です。

何がしんどくなってきたかというと、やはりまとまった時間が取れないというところでしょうか。

問題演習1問に掛かる時間が少なくとも1時間以上掛かるので、なかなか隙間時間でやれなくて、無理にやろうと思ってもどうしても中途半端で全然理解が進まなくて辛くなってしまいました。

ですが、まだあきらめたわけではないです。

とにかくモチベーションが下がってしまったので、それを取り戻すべく、簿記や会計に関する読み物みたいな本を読み始めました。

最近読んだ本は「会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ――500年の物語(著:田中靖浩)」です。

会計や簿記の起源から現在に至るまでの歴史について書かれた本です。

会計の進化の歴史を知ることで、会計の本質的なことが理解できた気がします。

また、もう一度簿記を学ぼうという意欲が湧いてきました。

この本については、また機会があれば詳しくご紹介したいと思います。

何はともあれ、試験までまだ3か月ほどあります。

それがダメでも11月にもあります。

まだまだ私はあきらめていません。

もしこの記事を読まれているあなたも、私と同じように挫折しかかっていたなら、ぜひ何か目先を変えて再始動できるようなことに取り組んでみてください。

せっかくこの道を志してここまで来たのですから、ここで引き返してしまうのはもったいない。

かならずゴールにたどり着くための何かしらのルートはあるはずです。

もし、もう駄目だと思われたら、ぜひ私にご連絡ください。

一緒にどうしたらいいか考えましょう。

まだ合格してない私ですが、一緒に考えることくらいならできます。

私どもミエラク経営サポートは、そうした「寄り添って考える」というのがウリの会社です。

お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

来年の今頃は、お互いに新たな目標に向かって進んでいることを期待しております。

コメント