中小企業にお勤めの多くの方が協会けんぽの健康保険に加入されているかと思います。

毎年、その保険料率は改定されていますが、令和5年分の健康保険料についてみていきます。

給与計算をされてる方をはじめ、健康保険が協会けんぽの会社員の皆様も、大体いくらくらいの健康保険料が必要になるのかを確認するいいきっかけになれれば嬉しいです。

健康保険料ってどうやって決まるの?

健康保険は、実はいろいろな実施主体があります。

国が主体となっているのが、国民健康保険で、自営業者の方が多く加入しています。

全国健康保険協会(協会けんぽ)や各組合が主体となっているのが、いわゆる「健康保険」です。

中小企業の多くは「協会けんぽ」の健康保険に加入していて、役員や従業員の健康保険料は会社と従業員で折半して納付しています。

会社は、各従業員の給与支給額に応じて納付すべき健康保険料の金額を計算して、毎月の給与から控除して従業員の代わりに納付しています。

では、その健康保険料はどのように計算されるのでしょうか?

具体的には以下のステップで決まります。

- 4,5,6月の平均給与(固定的な手当てを含む)から標準報酬月額を算出する

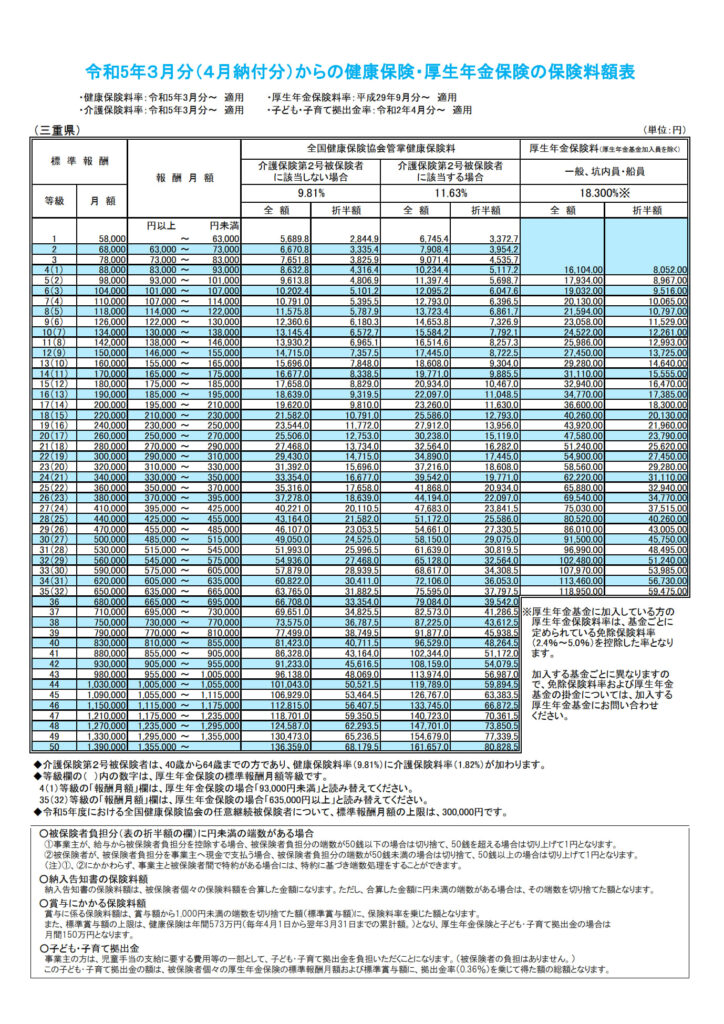

- 都道府県ごとの保険料額表から金額を確認する

協会けんぽでの保険料率は都道府県によって変わります。

そのため、従業員住所に応じて参照すべき保険料額表が変わるので注意が必要です。

この保険料は、3月に支給する給与から適用されますのでご注意ください。

例えば、2月末締めで3月15日支給の給与であれば、この3月15日に支給する分から適用になります。

ちなみに、私の住んでいる三重県の保険料額表は以下のようになっています。

健康保険と厚生年金保険はセットになっています。

また、介護保険も健康保険とセットになっています。

40歳以上の方は介護保険加入者になりますので、「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の欄を参照してください。

例えば、42歳で総支給40万円の月給をもらっている方は、標準報酬月額410,000円(27等級)になります。

毎月給与から控除される健康保険料金額は「23,841円(1円未満の端数切捨て)」になります。

ちなみに厚生年金保険料は「37,515円」になります。

社会保険料としては合計して「61,356円」になるので結構な金額が控除されることになります。

保険料率の変化

この保険料額表は毎年改定される保険料率から算出された保険料額の一覧表です。

では、保険料率はどうなっているのか?

これを見ると、令和4年度から保険料率が上がっているところもあれば、下がっているところもありますね。

ちなみに三重県では9.91%から9.81%に下がっています(-0.1%)。

健康保険料下がったら嬉しいですよね。

ですが、ここには見落としがちな落とし穴があります。

先述した通り、「健康保険料は介護保険料とセット」になっています。

「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の保険料率を確認すると、

- 令和5年 11.63%

- 令和4年 11.55%

令和5年の保険料率は令和4年と比べて0.08%増えていることが分かります。

つまり、健康保険料率は0.1%下がったけど、介護保険料率としては0.18%増えたということが分かります。

ここから分かることとして、どうやら一般的なけがや病気の医療費よりも介護に関わる費用の方が増加しているのではないかと推察されます。

確かに高齢化問題もあるので、介護に掛かる費用が増えるのは納得できるところですね。

まとめ

令和5年度の保険料率は3月支給分の給与から適用されます。

令和4年度からの変化として、

- 40歳未満の介護保険第2号に該当しない方は減額

- 40歳以上の介護保険第2号に該当する方は増額

以上のようになります。

4~6月の給与支給額で標準報酬月額も改定されるので、金額ベースで考えたときに増減するかどうかは変わります。

料率で考えた場合は以上のような結果になります。

健康保険料について考えるときは、健康保険だけでなく介護保険についても考える必要があるということですね。

番外:雇用保険料率

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料は一律増加になります。

一般的な事業所の従業員の方は、毎月の総支給額に6/1,000(0.6%)を掛けた金額が雇用保険料として控除されます。

令和3年以前は雇用保険料率3/1,000(0.3%)でした。

倍になってますね。

コロナ禍の影響で助成金を支給したことで、財源が不足してしまい増加に踏み切ったようです。

まだまだコロナ禍の影響は続きそうです。

コメント